インタビュー

この人が語る健康

「この人が語る健康」は健康づくりに携わる方に、

取り組みを始めた経緯や、そこに込める思い、

関わり方、これからのことなどについて伺い、

「健康とは何か、そのために何ができるか」を

探ります。

- vol.01(前編)

- 2018年1月16日

- 早稲田大学

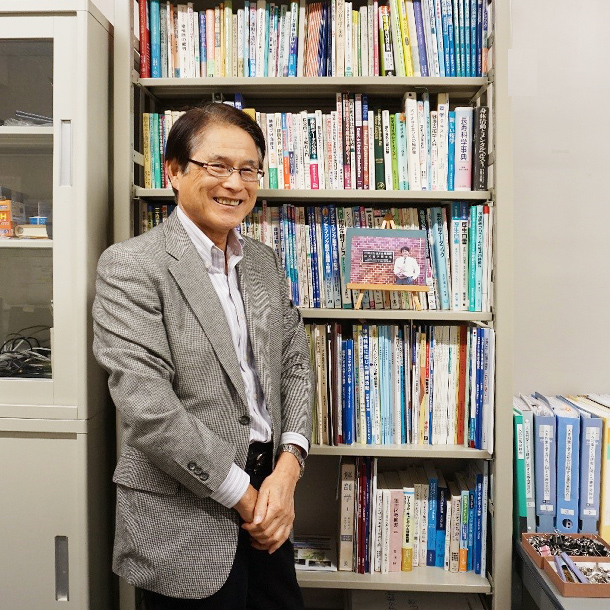

スポーツ科学学術院- 教授荒尾 孝

- ※所属はインタビュー当時のものです

- 早稲田大学

- 研究テーマ

-

- 地域全体の健康水準を上げる健康づくりシステムの開発

- 地域高齢者全員を対象とした生活拠点型介護予防システムの開発

- 健康のためにしていること

-

- テニス、ジョギング、ボーリング、ゴルフ、ダンス等

-

一つの運動だけをするのは良くないと思っているため、色々なスポーツをしています。

趣味としては、非日常的な活動(スキューバダイビング、スカイダイビング、セスナ操縦)を行っています。

- まず、研究人生における転換点を伺います。

-

荒尾

荒尾そうですね。はじめは「大学を出て2年間のフリーター生活」でしょうか。

大学卒業後は青年海外協力隊を志していて、しばらくアルバイト生活を送っていました。

もともと、両親とも教員という家庭で育ち、5人兄弟の末っ子だったので、最後の砦ということで、両親の強い勧めもあり教育学部へ進学しました。大学の友人は皆教員になりましたが、当時は校内暴力が社会問題になっていて「体育の教員は身体を張った指導をしなければならないけど、そんな度胸がない」と思ったのです。

- 青年海外協力隊ですか?

-

荒尾

もともと異文化交流が好きで英会話クラブに入っていました。途上国への支援を通じて国際問題の解決に貢献したいと考えたのです。

卒業後1年経って、大学の恩師から声をかけられ、助手として勤め始めました。学部生時代は学生運動の真只中で講義がほとんどなかったので、大学という環境で過ごすうちに、もう一度勉強したいという思いがこみ上げてきて、大学院へ進学しました。

- 先生にも、何をしようか悩んだ時期があったのですね・・

-

荒尾

そうですね、それまで何となく真っすぐ生きてきたのですが、これから何をしようかと悩み続けたこの2年間は、生き方をリセットするうえでとても重要だったと思います。

2つ目の転換点は、研究分野を変えたことです。

- もともとは生化学がご専門だったと聞いておりますが。

-

荒尾

そうです。運動生化学を専門としていて、研究所に入所してからも運動トレーニングによるホルモン作用の適応機序に関する研究をしていました。40歳のころ、保健所の保健師をしていた妻に頼まれて「糖尿病患者を対象とした健康教室」の講師をしました。このときに、「継続して運動する患者会を作る必要がある」と話したところ、「ぜひ」と依頼され、「とうしょうかい」という自主活動グループを立ち上げました。

- 「とうしょうかい」とはどんな字を書くのですか。

-

荒尾

荒尾十の掌(てのひら)の会です。「皆が手をつなぎあって長く継続した活動になるように」との思いを込めました。

- 素敵な名前ですね。どのような活動をされていたのでしょうか。

-

荒尾

20〜30名を対象に、月に1回、歩くことから始めてストレッチやバドミントンなどを2時間ほど実施する活動を3〜4年間続けました。

その間、会員の皆さんの協力を得ていろいろなデータを取らせていただき、その成果を学会や論文で発表しました。このような経験を通じて、自分の研究が直接多くの人々の健康につながることを実感できました。

研究分野を変更した理由には、研究所の事情もありました。

- 「研究所の事情」とは?

-

荒尾

体力医学研究所は設立当初(1962年頃)、最先端の研究機器や設備を備えた体力や運動に関する研究をする専門機関であり、同じ研究分野の大学の研究環境と比べても非常にレベルが高いものでした。その後、大学の研究環境が整ってきて、研究所の相対的な位置づけが不明確になってきたのです。

そこで、事業団に「研究所のあり方検討委員会」が設置され、今後の研究所のあり方や方針が検討されることになりました。当時、私は研究員のなかでは最も若かったのですが、研究のあり方について同様な危機感を持っていたので、この委員会で積極的に改革についての意見や提案を行いました。基本的な考え方は、「ライバルである大学における研究との差別化を図る」ということでした。

- どのように大学と差別化を図ったのでしょうか。

-

荒尾

提案したのは、研究室の垣根を取り払い、社会的にインパクトのある課題に取り組む「プロジェクト研究」でした。研究テーマは、当時(1987年)問題視されつつも、まだ研究実績のなかった「高齢者の健康づくり」です。また、研究に対する外部評価の重要性という観点から、外部競争資金である公的研究費の獲得も積極的に取り組むようにしました。

- 「ご自身の興味」と「研究所の事情」という2つのタイミングが重なったわけですね。

-

荒尾

荒尾そうです。研究者が専門分野を人生半ばで変えるというのはあまりないと思いますが、当時の私に迷いはまったくありませんでした。

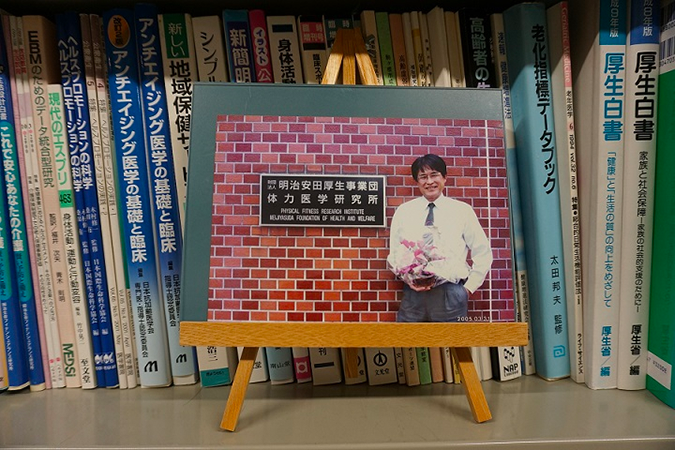

当時、最新鋭のランニングマシン「トレッドミル」、上り坂・下り坂設定も可能 荒尾3つ目の転換点は、31年間勤めた体力医学研究所を退職して、大学へ転職したことですね。

- 31年間も勤められたのですね。私が生きてきた期間よりも長いです・・・

-

荒尾

はは、そうですか。

充実した研究所生活でしたが、50歳を過ぎたころからより多くの運動疫学の研究者を育てたいという思いが次第に強くなってきたのです。その頃、ちょうど早稲田大学にスポーツ科学部を新設するということで、声がかかりました。そこで、早期定年退職制度を利用して、57歳で大学の教員になりました。

31年間勤めた研究所退職の日に撮られたお写真

後編につづきます。

次回は、「地域での健康づくりはここが難しい」「研究者として大事にしていること」「若手にはこんな研究をしてほしい」等について、3月の公開を予定しております。